Élaborer un plan de situation efficace

Comprendre l'importance du plan de situation

Un plan de situation n'est pas qu'un simple document administratif, c'est la clé qui ouvre la porte à votre projet. Il s'agit d'une représentation graphique localisant précisément une parcelle dans son environnement. Que ce soit pour une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux, ce plan est incontournable pour prouver que votre projet respecte les réglementations locales et s'inscrit harmonieusement dans son territoire. Sans un plan clair et précis, votre dossier risque d'être rejeté dès son dépôt.

Les éléments essentiels à inclure

Un bon plan de situation doit être aussi précis qu'un guide GPS. Parmi les éléments indispensables figurent la localisation exacte de la parcelle avec ses références cadastrales, les servitudes éventuelles, les zones protégées ou à risques, ainsi que tout zonage spécifique lié au territoire concerné. N'oubliez pas d'intégrer des informations sur les réseaux environnants tels que l'électricité et l'eau. Ces détails permettent aux autorités compétentes d'évaluer rapidement si votre projet est conforme aux exigences d'urbanisme et si votre plan respecte les normes en vigueur.

Choisir le cadrage et le format adaptés

La clarté est votre meilleur allié. Le cadrage du plan doit inclure non seulement la parcelle concernée mais également des repères facilement identifiables comme des routes ou des bâtiments voisins. Quant au format, il est crucial qu'il respecte les standards exigés par le service d'urbanisme local : échelle lisible (souvent 1/5000 ou 1/2000), orientation indiquée et légende explicite. Un plan mal cadré ou mal formaté peut retarder inutilement votre demande d'autorisation.

Collecter les informations nécessaires

Rassembler les données cadastrales et géographiques

Avant de poser le premier trait sur votre plan de situation, une étape cruciale consiste à collecter les données cadastrales et géographiques. Ces informations, disponibles via des plateformes comme le Cadastre en ligne ou Geoportail, permettent d'identifier avec précision les limites de votre parcelle ainsi que ses références cadastrales. Cette étape est indispensable pour éviter tout cas de confusion entre plusieurs terrains similaires, notamment en zone rurale, où les repères visuels peuvent être moins évidents.

Analyser l’environnement immédiat

Un projet ne vit pas en vase clos : il interagit avec son environnement. Prenez le temps d'examiner les éléments qui entourent votre parcelle. Routes d'accès, bâtiments voisins, réseaux d'électricité et d'eau, tout doit être pris en compte dans le plan de masse. Ces informations sont essentielles pour anticiper les éventuelles contraintes ou adaptations nécessaires à votre projet. Par exemple, un terrain enclavé ou dépourvu de raccordements aux réseaux peut nécessiter des démarches supplémentaires avant toute demande d'autorisation.

Considérer le contexte local et les régulations

Le contexte local joue un rôle déterminant dans la validation de votre dossier. Les réglementations varient selon les communes, notamment en ce qui concerne les zones protégées (parcs naturels, monuments historiques) ou les risques naturels (inondations, glissements de terrain). Consultez le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou le Plan de Prévention des Risques (PPR) pour identifier ces contraintes. Une bonne connaissance du zonage, des servitudes locales et des exigences de masse vous permettra d’anticiper les objections potentielles des autorités compétentes.

Créer le plan de situation

Découvrir les outils numériques disponibles

Les outils numériques sont vos meilleurs alliés pour réaliser un plan de situation précis et conforme. Des plateformes comme Geoportail ou Google Earth permettent d'accéder à des cartes détaillées et actualisées, tandis que des logiciels spécialisés comme AutoCAD ou QGIS offrent des fonctionnalités avancées pour personnaliser votre plan. Ces outils facilitent l'intégration d'éléments essentiels tels que les limites cadastrales, les réseaux environnants, et même des indications topographiques. De plus, leur utilisation réduit considérablement les cas d’erreur, un atout majeur pour garantir l’acceptation de votre projet de construction.

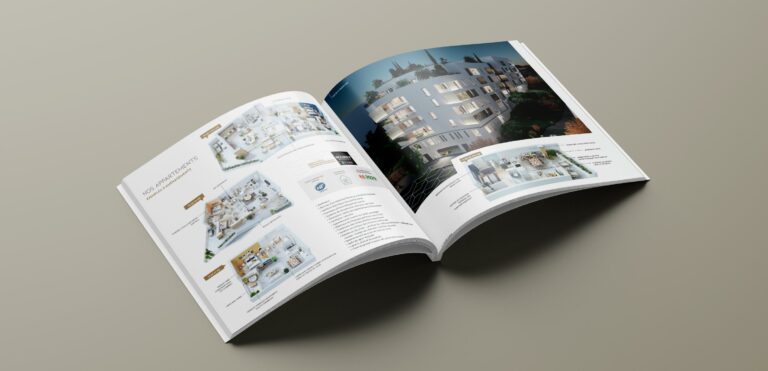

Intégrer des éléments visuels clairs et complets

Un plan de situation efficace repose sur une présentation visuelle irréprochable. Assurez-vous d’inclure une légende détaillée, une orientation clairement indiquée (avec une rose des vents), ainsi qu’une échelle adaptée (1/5000 ou 1/2000 selon les exigences locales). Les repères tels que les routes principales, les cours d’eau ou les bâtiments emblématiques doivent être facilement identifiables. Ces éléments permettent non seulement de situer la parcelle avec précision, mais aussi de faciliter la compréhension du service d'urbanisme qui examinera votre plan de masse.

Garantir la précision et respecter la conformité

La précision est le maître mot dans la création d’un plan de situation. Chaque détail compte : de la localisation exacte de la parcelle à l’indication des servitudes et zonages applicables. Respectez scrupuleusement les normes imposées par votre commune ou territoire pour éviter tout rejet du dossier. Par exemple, un extrait du plan cadastral peut être requis pour valider vos données géographiques. Vérifiez également que tous les éléments obligatoires sont présents avant le dépôt.

Astuces pour vérifier et finaliser le plan

Avant de soumettre votre demande, prenez le temps de passer votre plan au crible. Relisez toutes les informations inscrites, comparez-les avec les documents officiels tels que le PLU ou le cadastre, et assurez-vous qu’aucun détail n’a été omis. Si possible, faites valider votre plan par un professionnel tel qu’un architecte ou un géomètre-expert. Enfin, sauvegardez une version numérique et imprimée en haute qualité pour éviter tout problème lors du dépôt auprès des autorités compétentes.

Commandez votre plan de situation

Nous contacter

Commandez votre plan de situation